食欲減退の夏にピッタリの、古くから伝わるそばの食べ方

梅雨も明け、いよいよ本格的な夏の到来。「♪夏が来れば思い出す〜」そんな食べ物といえば、かき氷やスイカに枝豆、麺類だったらそうめんに冷や麦、“冷やし中華はじめました”?

いえいえ、真打ち登場はざるそばを筆頭にやっぱりそばでしょう。

この記事では、夏バテ対策にもなる新しいそばの食べ方をご提案します!

江戸期からあった食べ方「冷やかけ」に大注目!

本格的な蕎麦屋の誕生は江戸初期に遡ります。その後、店数は増え続け、当時の風俗考証辞典『守貞謾稿』によると、江戸末期の万延元年(1860)には、江戸の蕎麦屋は3763店を数えたといいます。

江戸は時期にもよりますが、江戸城を中心とした大体60〜80km2の範囲なので、今の東京(総面積2194 km²)よりまるで狭い。なのに、なんでそんなにまで蕎麦屋があったかといえば、単純にそばが安くておいしかったからです。当然、蕎麦の実は純国産、手刈りの天日干し。しかも、生粉(ルビ・きこ)打ちの十割蕎麦が当たり前で、やがて登場する、小麦粉を2割混ぜた二八そばかのどちらかでした。

そもそも、そばの原型である「そば切り」は戦国時代に生まれ、汁につけて食べるだけでした。だから、江戸初期の蕎麦屋には、現在の「もりそば」しか食べ方もなかったのです。これをもっと手軽にしたのが「冷やかけ」。寛延四年(1751年)刊の『蕎麦全書』に、かつての新材木町、今の日本橋堀留町にあった信濃屋という店が、人足たちが立ったまま食べられるように初めて売り出したと記されています。

つまり、「もり」はこの「冷やかけ」=「ぶっかけ」と区別するために生まれた呼び名です。「ざる」もその頃、深川洲崎の伊勢屋がそばを四角や丸型の竹ざるに盛って出したのが最初だといいます。今や定番の冷たいそばの食べ方が江戸中期には確立していたのです。

本来「ぶっかけ」はゲテ物扱いされていましたが、冬の寒い季節には汁を温めてかけるようになり、体が温まるとの評判が瞬く間に広がります。「ぶっかけ」から「かけ」と省略して呼ばれ出したのは寛政年代(1789~1804年)だそう。今のかけそばも「冷や」から始まっているのです。

いつの時代にも横着者はいるものですが、いちいち汁につける手間を億劫がって、直接そばに汁をかけて食べさせるよう店に促した、材木運びの人足たちに感謝せねばなりません。お蔭で暑い夏を乗り切る、様々な冷やしそばの食べ方がそこから生まれました。

冷やした炭水化物は腸活に効果的?

江戸の武家など旧家では、居候や次男以下で実家に残る「部屋住み」に対し、「冷や飯食」と呼ぶ蔑称がありました。冷遇されるという意味ですが、江戸時代にはよほどの大家でない限り、朝のうちに米を炊き、まず朝食とし、外に働きに出る者には昼の弁当にし、夜は必然的に冷や飯を食べていたのです。

ところが、炊いてから1時間ほど冷ましたご飯には、炊きたてに比べ、食物繊維と同じような働きをする“難消化性でんぷん(レジスタントスターチ)”が1.6倍に増える、という文教大学健康栄養学部の笠岡誠一教授が発表した実験データがあります。

でんぷんが含まれる食品は温めることで糊化します。そして、いったん糊化したものを冷やす過程で、一部(食品中のでんぷんのうち2〜10%)がレジスタントスターチに変化するわけです。ご飯が冷めて固まるのも繊維質が増えているためです。

食物繊維には「不溶性」と「水溶性」の2種類ありますが、不溶性食物繊維には水分を吸収し、膨張した状態で胃や腸の中に長時間滞在するため、満腹感が得られやすく、腸壁を刺激して腸の働きをよくするとされます。元来そばの食物繊維の約8割は不溶性で、その主成分はヘミセルロースといい、免疫を賦活する働きもあるといわれています。

一方、レジスタントスターチは水溶性・不溶性食物繊維が持つ生理的機能を併せ持ち、前者によって腸内環境改善や血中脂質低下作用、後者によって排便促進作用が期待されます。レジスタントスターチは時間をかけて冷めるほどに増えますが、茹でてすぐ水で締める冷製そばでも一定数増加するので、いっそうの腸活効果が望めるというわけです。

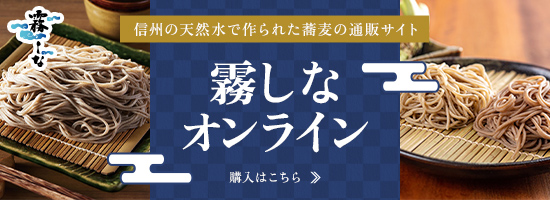

そばは必ず水で締めるから、栄養素が凝縮する

市販品を家庭で作ると、手抜き料理の典型呼ばわりされる、もり・ざる・冷やかけそばは実に合理的な食事だと、以上のデータからもおわかりいただけるでしょう。霧しなの製品ラインナップには生も半生も乾麺もありますが、いずれも茹でて水で締めるのは一緒。レジスタントスターチは同じぐらい含まれています。

しかし、讃岐にぶっかけうどん、岐阜や愛知に「ころ(香露)うどん」、そのきしめん版の「きしころ・ころきし」はあっても、長らく全国の蕎麦屋のメニューから冷やかけの類は消えていました。ところが、昭和30年代に入ってようやく「冷やしたぬき」が生まれ、以降はきつねもおかめも月見もとろろも、納豆でさえ冷やしで提供されるようになりました。

実は冷やしたぬきには元祖とされる店があります。1928年創業の岐阜市の「更科」です。地元局の報道によると、元々は常連客のリクエストに応じた、冬でも出される看板メニューで、7〜8割の客が注文するそうです。柳の下には何匹もドジョウがいて、近隣には「冷したぬき天国」という名の店もあり、ラーメン店が中華麺を使用し提供したりもしています。

更科の冷やたぬには天かすだけでなく、甘く煮締めたお揚げ、つまり東日本でいう“きつね”も載っています。そもそも大阪ではお揚げが載ったうどんを「きつね」、そばを「たぬき」と言い分けており、揚げ玉・天かすの載ったうどん・そばは「ハイカラ」と呼びます。更科の先代は大阪で修行したので、東西のきつね・たぬきが共存する冷やしそばを開発できた、と言えるのかもしれません。

このメニューがいかに全国に伝わり、各地で定番メニューになったかについては、はっきりわからず、同時多発的に誕生した可能性も伺えます。いずれにしろ、たださっぱりと冷たいそばを啜るのではなく、夏だからこそボリュームを出そう、栄養を摂ってもらおうと、天かすとお揚げで油脂分を加えたのです。

暑さに負け気味で、よりさっぱりを望むなら、大根おろしをたっぷり入れた「おろしそば」も、大根に含まれる酵素のジアスターゼが消化を助け、胃腸のもたれやむかつきを緩和してくれるでしょう。おろしそばは福井でよく食べられ、年越しそばにも用いられます。慶長6年(1601年)に府中(現在の越前市)の領主に赴任した本多富正が、京都伏見から連れて来た、蕎麦職人の金子権左衛門が城下の医者と相談の上で発案したといいます。

削り節もふんだんに載るので、タンパク質の補充も十分に適います。

およそ冷やかけに載せ、合わない素材はないのではないでしょうか。生野菜をトッピングすればサラダ麺に早変わりしますし、冷しゃぶ載せはむろんのこと、焼き魚をほぐし入れたりすれば、育ち盛りのお子さん向けのパワーそばにシフトアップします。冷やし中華の要領でお好きなものを載せればいいのです。

素材や太さや製法などによって、霧しなのそばには様々なタイプがありますから、冷やかけにおいても、麺に合わせたいろいろな食べ方が追求できるでしょう。

〈文・鈴木隆佑〉